靴の選び方

~身体に負担が掛からない機能的な靴選びのポイント~

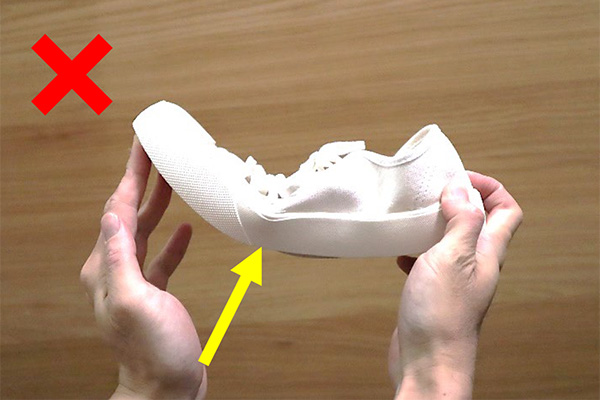

① 親指のつけ根で曲がる

蹴りだしの時に親指での蹴りだしを補助してくれる。

靴の真ん中で折れる物は、親指からの蹴りだしを補助してくれない

特にスリッポンや長靴は、靴の底が柔らかく出来ている物が多い為、力が前に伝わりにくくなり小指側からの蹴りだしや外反母趾を助長するような蹴りだしになる

※上の写真は右足

シャンクと呼ばれる靴底の心材がある場合は親指の付け根で曲がる構造になりやすい。

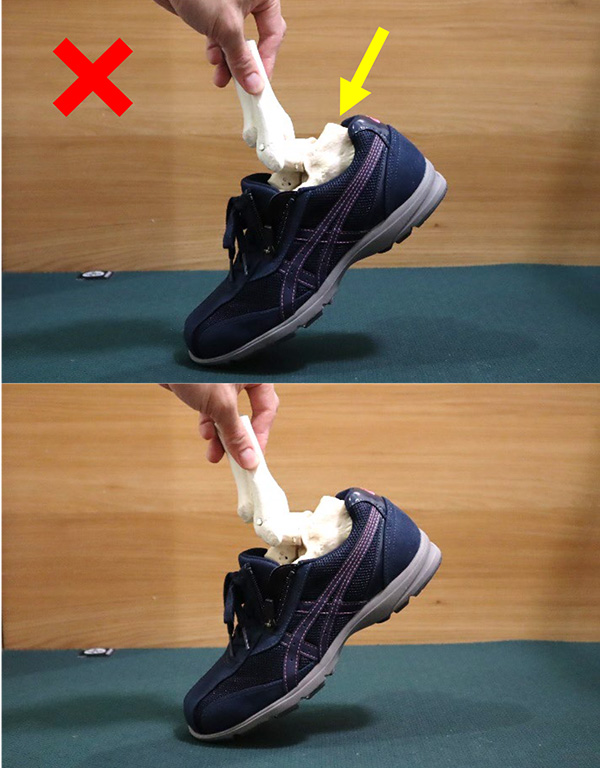

②踵の側面が硬い(とにかく硬い方が良い)

歩く時は踵から接地するため、踵が内側や外側に倒れにくくする効果が期待できる。

踵が内・外に倒れる動きがあると、身体が捻じれやすくなる

内側に倒れる➡偏平足になりやすい

外側に倒れる➡歩行時より偏平足になることも

スリッパ・サンダルは踵をホールドできないため、身体にとってはあまりよくない

③足の甲でしっかり留められる

足と靴をフィットさせることによりスムーズな体重移動を促す。

甲でしっかり押さえられていないと、足の指が曲がりやすい(指の甲にタコが出来る)

靴の中で足が前に動きやすくなるため、指先がぶつかる。また、爪が内出血することも。

靴擦れの原因になりやすい

靴擦れのほとんどの原因が、足の甲をしっかり押さえていないために踵が脱げやすくなり靴擦れを起こしてしまっている。もちろん骨格でどうしても踵やくるぶしが当たってしまうケースもあるが、ほとんどの場合が足の甲が抑えられていないため靴擦れが起こってしまう。

~歩行で重要なバイオメカニクス~

歩行における身体重心の前方への推進には、重力が駆動力として利用されます。

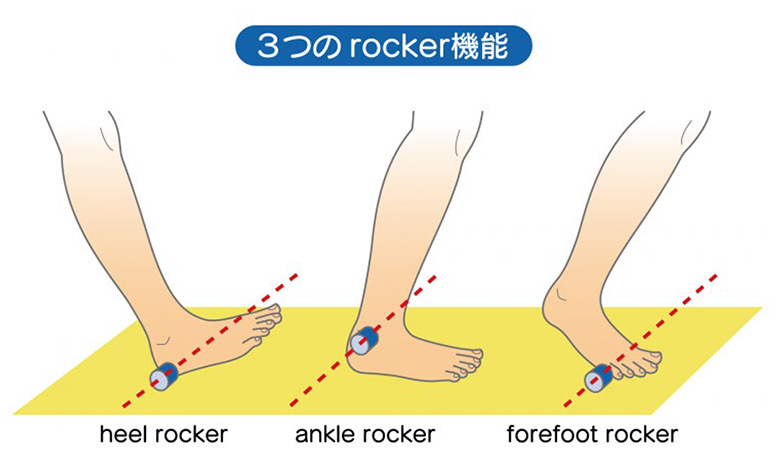

身体に作用する重力の作用は「揺りてこ」の原理に基づき、足底に作られた支点を中心とする回転運動に変換されます。

正常歩行では、身体が回転する支点は、立脚初期には踵にあり、その後、足関節へと移動し、さらに立脚後期には中足指節間関節へと移動します。

引用、出典:【歩行分析】歩行のバイオメカニクスとは?3つの回転軸(ロッカー機能)の役割と評価について | AYUMIEYE

https://www.ayumieye.com/3rocker/

3つの回転軸(ロッカー機能)は、以下のタイミングで機能しています。

第1回転期=ヒールロッカー:踵接地〜全足底接地まで。身体は踵を中心に回転します。

第2回転期=アンクルロッカー:全足底接地〜踵離地まで。身体は足関節を中心に回転します。

第3回転期=フォアフットフロッカー:踵離地〜爪先離地まで。身体は中足指節間関節を中心に回転します。

引用、出典:【歩行分析】歩行のバイオメカニクスとは?3つの回転軸(ロッカー機能)の役割と評価について | AYUMIEYE

https://www.ayumieye.com/3rocker/

引用、出典:【歩行分析】歩行のバイオメカニクスとは?3つの回転軸(ロッカー機能)の役割と評価について | AYUMIEYE

https://www.ayumieye.com/3rocker/